Préambule

Thermidor est passé. Robespierre dépêché en enfer. La guerre de Vendée s'épuise. Le 2 décembre la Convention déclare l'amnistie et le 15 février 1795 c'est la "Paix de la Jaunaye". Pacification terminée des provinces insurgées. Beaucoup de croix et de fosses ! Mais enfin, il fallait en finir.

Les chefs chouans administraient le territoire pour la Convention, mais l'insurrection couvait sous la cendre et Hoche en détectait les prémices et Cormatin, pseudo-gouverneur de Bretagne, fut pris en flagrant délit de conspiration. On intercepta des dépêches de lui à divers chefs de chouans, et on en acquit ainsi la preuve matérielle. Instruit qu'il devait se trouver un jour de foire à Rennes avec une foule de Chouans déguisés, et craignant qu'il ne voulût faire une tentative sur l'arsenal, Hoche le fit arrêter le 6 prairial au soir, et mit ainsi un terme à son rôle. Les différents chefs se récrièrent aussitôt, et se plaignirent qu'on violait la trêve. Hoche fit imprimer en réponse les lettres de Cormatin, et l'envoya avec ses complices dans les prisons de Cherbourg, en même temps qu'il tint toutes ses colonnes prêtes à fondre sur les premiers rebelles qui se montreraient. Dans le Morbihan, le chevalier Desilz s'étant soulevé, fut attaqué aussitôt par le général Josnet, qui lui détruisit trois cents hommes et le tua. Dans les Côtes-du-Nord, Bois-Hardy se souleva aussi ; son corps de troupe fut dispersé, lui-même pris et tué. Les soldats de la Convention, furieux de la mauvaise foi de ce jeune chef qui était le plus redoutable du pays breton, lui coupèrent la tête et la portèrent au bout d'une baïonnette. Hoche, indigné de ce défaut de générosité, écrivit la lettre la plus noble à ses soldats, et fit rechercher les coupables pour les punir. Cette destruction si prompte des deux chefs qui avaient voulu se soulever, en imposa aux autres qui restèrent immobiles, attendant avec impatience l'arrivée de cette expédition qu'on leur annonçait depuis si longtemps au cri de Vive le roi, l'Angleterre et Bonchamps!

Dans ce moment, de grands préparatifs se faisaient à Londres. Puisaye s'était finalement entendu avec les ministres anglais. On ne lui accordait plus tout ce qui lui avait été promis d'abord, parce que la pacification en France diminuait la confiance ; mais on lui accordait les régiments émigrés, et un matériel considérable de débarquement ; on lui promettait de plus toutes les ressources de la Couronne, si l'expédition avait un commencement de succès. L'intérêt seul de l'Angleterre devait faire croire à ces promesses car, chassée du continent depuis la conquête de la Hollande, elle recouvrait un champ de bataille au coeur même de la France, et composait ses propres armées avec des Français. Voici les moyens réunis:

Dans ce moment, de grands préparatifs se faisaient à Londres. Puisaye s'était finalement entendu avec les ministres anglais. On ne lui accordait plus tout ce qui lui avait été promis d'abord, parce que la pacification en France diminuait la confiance ; mais on lui accordait les régiments émigrés, et un matériel considérable de débarquement ; on lui promettait de plus toutes les ressources de la Couronne, si l'expédition avait un commencement de succès. L'intérêt seul de l'Angleterre devait faire croire à ces promesses car, chassée du continent depuis la conquête de la Hollande, elle recouvrait un champ de bataille au coeur même de la France, et composait ses propres armées avec des Français. Voici les moyens réunis:

Le comte d'Hervilly lève son régiment en 1794. II est largement formé de réfugiés toulonnais et des débris du Royal-Louis ayant fui la ville (400 soldats). On ajoute à ces 7 ou 800 hommes environ un demi-millier de prisonniers français, marins de guerre ou au commerce, extirpés des pontons anglais un peu trop facilement. Leur comportement sera décevant. En juin 1795, 80 officiers et 1238 soldats sont sur le pied de guerre chez d'Hervilly.

Le régiment Du Dresnay (ou de Léon) est formé à Jersey en 1794 autour d'un fort noyau d'officiers de marine bretons et de gentilshommes. Là encore, on recrute des prisonniers, si possible natifs de Bretagne. Dans l'ensemble, leur tenue au combat sera mauvaise. En juin, l'unité compte 600 hommes.

Le régiment de Rothalier (ou Royal Artillerie) regroupe de nombreux toulonnais, marins au commerce, ex-officiers, gentilshommes et quelques prisonniers des pontons. Il rassemble 600 hommes et 10 canons. Cette unité se distinguera par sa discipline et sa cohésion. Il est vrai que le comte de Rothalier sera le seul colonel à accompagner son propre régiment dans l'expédition.

Le régiment d'Hector (ou Marine Royale) compte 700 hommes, là encore, marins, officiers, Toulonnais et prisonniers.

Le Loyal-Emigrant et ses 250 vétérans complète le 1er échelon de l'armée d'invasion, commandée par Puisaye et d'Hervilly.

On formera une petite unité de cavalerie, Les Hussards de Warren (63 hommes) ainsi nommés en l'honneur du commandant anglais de la flotte, le commodore Warren.

On avait eu beaucoup de mal à réunir les effectifs. L'Angleterre avait consenti à former neuf régiments nouveaux qui seraient soldés par elle, et qui porteraient la cocarde blanche française, par distinction de la cocarde noire portée par les unités émigrées, déjà engagées sur le continent pour son compte. La difficulté de les recruter avait surgi dès le début, car si dans le premier moment de ferveur les Emigrés avaient consenti à servir comme soldats, ils ne le voulaient plus dès lors que la pacification avançait. Ainsi sur les neuf régiments prévus, quatre seulement furent formés, et jamais complets.

Quant à la foule des Emigrés qui ne voulaient plus servir que dans leurs anciens grades, et qui ne trouvaient pas de soldats pour se composer des régiments personnels, on résolut d'en former des structures d'encadrement qu'on remplirait en Bretagne avec les insurgés locaux. Là-bas les hommes ne manquaient pas, mais les officiers instruits étaient rares, l'emploi des uns par les autres serait naturel. On les envoya donc à Jersey pour organiser les structures et pour les préparer à suivre le débarquement.

En même temps qu'il recrutait des troupes, Puisaye cherchait des finances. L'Angleterre lui promit d'abord du numéraire abondant ; mais il voulut se procurer des assignats. En conséquence, il se fit autoriser par les princes à fabriquer trois milliards de faux assignats en y employant des ecclésiastiques sans charge. L'évêque de Lyon, jugeant cette mesure imprudente, défendit aux ecclésiastiques d'y prendre part. Puisaye eut recours alors à d'autres employés, et fabriqua la somme qu'il avait le projet d'emporter.

Il voulait aussi un évêque qui remplît le rôle de légat du pape auprès des pays catholiques. Il se souvenait qu'un intrigant, le prétendu évêque d'Agra, en se donnant ce titre usurpé dans la première Vendée, avait eu sur l'esprit des paysans une influence extraordinaire ; il prit en conséquence avec lui l'évêque de Dol qui avait une commission de Rome.

Il se fit donner ensuite par le comte d'Artois les pouvoirs nécessaires pour commander l'expédition et nommer à tous les grades en attendant son arrivée. Le ministère anglais, de son côté, lui confia la direction de l'expédition ; mais, se défiant de sa témérité et de son extrême ardeur à toucher terre, il chargea le comte d'Hervilly de commander les régiments émigrés jusqu'au moment où le débarquement serait opérée.

D'Hervilly avait montré un courage certain lors de l'émeute des Tuileries d'août 92 puisqu'il s'était chargé de transmettre au péril de sa vie, l'ordre de cessez-le-feu de Louis XVI aux Suisses de la Garde. Il avait tenté de maintenir la situation à leur avantage et ne leur avait donné le billet royal que lorsque les Suisses eurent définitivement le dessous, pour les épargner. Ce fut en vain, on le sait. Mais revenons en Angleterre.

On embarqua sur une escadre le régiment d'Hervilly, les deux régiments d'Hector et du Dresnay, tous portant la cocarde blanche, le Royal-Artillerie commandé par Rothalier, et le Loyal-Emigrant. On lui réservait les actions décisives. On embarqua sur cette escadre des vivres pour une armée de six mille hommes pendant trois mois, cent chevaux de selle et de trait, dix-sept mille uniformes complets d'infanterie, quatre mille uniformes de cavalerie, vingt-sept mille fusils, dix pièces d'artillerie de campagne, six cents barils de poudre. On donna à Puisaye dix mille louis d'or et des lettres de crédit sur l'Angleterre pour ajouter des moyens plus sûrs à ses faux assignats.

L'escadre qui portait cette expédition se composait de trois vaisseaux de ligne de 74 canons, de deux frégates de 44, de quatre vaisseaux de 30 à 36, de plusieurs chaloupes canonnières et vaisseaux de transport. Elle était commandée par le commodore Warren, l'un des officiers les plus distingués et les plus braves de la marine anglaise. C'était la première division. Il était convenu qu'aussitôt après son départ, une autre division navale irait prendre à Jersey les Emigrés organisés en cadres ; qu'elle croiserait quelque temps devant Saint-Malo où Puisaye avait pratiqué des intelligences et qu'on avait promis de lui livrer ; et qu'après cette croisière, si Saint-Malo n'était pas livrée, elle viendrait rejoindre Puisaye et lui amener les cadres pour former les unités locales.

Il était convenu qu'aussitôt après son départ, une autre division navale irait prendre à Jersey les Emigrés organisés en cadres ; qu'elle croiserait quelque temps devant Saint-Malo où Puisaye avait pratiqué des intelligences et qu'on avait promis de lui livrer ; et qu'après cette croisière, si Saint-Malo n'était pas livrée, elle viendrait rejoindre Puisaye et lui amener les cadres pour former les unités locales.

En même temps des vaisseaux de transport devaient aller à l'embouchure de l'Elbe prendre les régiments émigrés à cocarde noire pour les transporter auprès de Puisaye. On pensait que ces divers détachements arriveraient presque en même temps que lui. Si tout ce qu'il avait dit se réalisait, si le débarquement s'opérait sans difficulté, si une partie de la Bretagne accourait au-devant de lui, s'il pouvait prendre une position solide sur les côtes de France, soit qu'on lui livrât Saint-Malo, Lorient, Port-Louis, ou un port quelconque, alors une nouvelle expédition, portant une armée anglaise, de nouveaux secours en matériel, et le comte d'Artois, devrait sur-le-champ mettre à la voile pour renforcer "l'invasion".

PREMIER ENGAGEMENT NAVAL

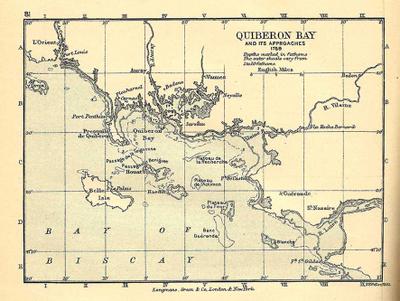

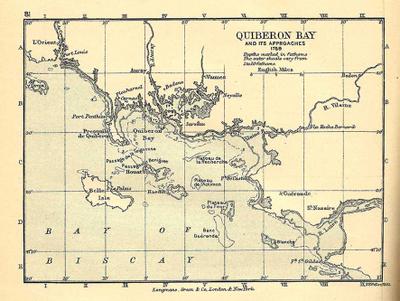

L'expédition mit à la voile vers la mi-juin. Puisaye emmenait avec lui l'évêque de Dol, un clergé nombreux, et quarante gentilshommes portant tous un nom illustre et servant comme simples volontaires. Le point de débarquement était un mystère, excepté pour Puisaye, le commodore Warren, et MM. de Tinténiac et d'Allègre, que Puisaye avait expédiés pour annoncer son arrivée. Après avoir longuement délibéré, on avait préféré le sud de la Bretagne au nord, et on s'était décidé pour la baie de Quiberon, qui était une des meilleures et des plus sûres du continent, et que les Anglais connaissaient à merveille, pour y avoir mouillé longtemps.

Tandis que l'expédition faisait voile, Sidney Smith, lord Cornwallis, faisaient des menaces sur toutes les côtes, pour tromper les armées républicaines sur le véritable point de débarquement ; et lord Bridgeport avec l'escadre qui était en station aux îles d'Ouessant protégeait le convoi. La marine française de l'Océan était peu redoutable. Cependant Villaret-Joyeuse avait reçu ordre de sortir avec neuf vaisseaux de ligne mouillés à Brest, pour aller rallier une division bloquée à Belle-Isle. Il partit, et, après avoir rejoint cette division, et donné la chasse à quelques vaisseaux anglais, il revenait vers Brest, lorsqu'il essuya un coup de vent qui dispersa son escadre. Il perdit du temps à la réunir de nouveau, et, dans cet intervalle, il rencontra l'expédition destinée aux côtes de France. Il était supérieur en nombre et pouvait l'enlever tout entière ; mais le Commodore Warren, apercevant le danger, se couvrit de toutes ses voiles, et plaça son convoi au plus loin, de manière à figurer une seconde ligne; en même temps qu'il envoya deux cotres à la recherche de la grande escadre de lord Bridgeport.

Villaret, ne croyant pas pouvoir combattre avec avantage, reprit sa marche sur Brest, suivant les instructions qu'il avait reçues. Mais lord Bridgeport arriva dans cet instant, et attaqua aussitôt la flotte républicaine. C'était le 23 juin. Villaret, voulant se former sur l'Alexandre, qui était un mauvais marcheur, perdit un temps irréparable à manœuvrer. La confusion se mit dans sa ligne: il perdit trois vaisseaux, l'Alexandre, le Formidable et le Tigre, et, sans pouvoir regagner Brest, fut obligé de se jeter dans Lorient.

L'expédition ayant ainsi signalé son début par une victoire navale, fit voile vers la baie de Quiberon. Une division de l'escadre alla sommer la garnison de Belle-Isle, au nom du roi de France ; mais elle ne reçut du général Boucret que des coups de canon. Le convoi vint mouiller en baie de Quiberon le 25 juin.

Puisaye, d'après les renseignements qu'il s'était procurés, savait qu'il y avait peu de troupes sur la côte; il voulait dans son ardeur descendre sur-le-champ à terre. Le comte d'Hervilly, qui était brave, capable de bien discipliner un régiment, mais incapable de bien diriger une opération, et surtout fort chatouilleux sur son autorité, dit qu'il commandait les troupes, qu'il répondait de leur salut au gouvernement anglais, et qu'il ne les hasarderait pas sur une côte ennemie et inconnue, avant d'avoir fait une reconnaissance. Il perdit un jour entier à promener une lunette sur la côte ; et quoiqu'il n'eût aperçu aucun soldat, refusa de mettre les troupes à terre. Puisaye et le commodore Warren ayant décidé de débarquer, d'Hervilly y consentit enfin, et le 27 juin 1795 on débarqua.

ACTION

L'expédition avait donc débarqué dans le fond de la baie, au village de Carnac. A l'instant où elle arrivait, divers chefs chouans, Dubois-Berthelot, d'Allègre, George Cadoudal, Mercier, avertis par Tinténiac, accoururent avec leurs troupes, dispersèrent quelques détachements qui gardaient la côte et se rendirent au rivage. Ils amenaient quatre ou cinq mille hommes aguerris, mais mal armés, mal vêtus, n'allant point en rang, et ressemblant plutôt à des pillards qu'à des soldats. A ces Chouans s'étaient réunis les paysans du voisinage, criant "vive le roi!" et apportant des oeufs, des volailles, des vivres de toute espèce à cette armée libératrice qui venait leur rendre leur prince et leur religion.

Puisaye, plein de joie à cet aspect, comptait déjà que toute la Bretagne allait s'insurger. Les Emigrés qui l'accompagnaient éprouvaient d'autres impressions. Ayant vécu dans les cours, ou servi dans les plus belles armées d'Europe, ils voyaient avec dégoût et peu de confiance, les soldats qu'on leur donnait à commander. Déjà les railleries, les plaintes commençaient à circuler. On apporta des caisses de fusils et d'habits ; les Chouans fondirent dessus ; des sergents du régiment d'Hervilly voulurent rétablir l'ordre ; une rixe s'engagea, et, sans Puisaye, elle aurait pu avoir des suites funestes. Ces premières circonstances étaient peu propres à établir la confiance entre insurgés et troupes régulières venant d'Angleterre et appartenant à cette puissance, donc à ce titre suspectes aux Chouans. Cependant on arma les bandes qui arrivaient, et dont le nombre s'éleva à dix mille hommes en deux jours. On leur livra des habits rouges et des fusils, et Puisaye voulut ensuite leur donner des chefs. Il manquait d'officiers, car les quarante gentilshommes volontaires qui l'avaient suivi étaient fort insuffisants ; il n'avait pas encore les cadres de Jersey à sa disposition, car, suivant le plan convenu, ils croisaient encore devant Saint-Malo ; il voulut donc prendre quelques officiers dans les régiments, où ils étaient en surnombre, les distribuer parmi les Chouans, marcher ensuite sur Vannes et sur Rennes, et ne pas donner le temps aux Républicains de se ressaisir, soulever toute la contrée et prendre position derrière l'importante ligne de Mayenne. Là, maître de quarante lieues de pays, ayant soulevé toute la population, Puisaye pensait qu'il serait temps d'organiser les troupes irrégulières.

D'Hervilly, brave, mais vétilleux et méprisant ces Chouans irréguliers, refusa de donner ces officiers aux Chouans, voulant au contraire compléter ses régiments de la ressource fournie par les Chouans ; puis s'avancer en faisant des reconnaissances et en choisissant méthodiquement ses positions.

Ce n'était pas là le plan de Puisaye. Il essaya de se servir de son autorité ; d'Hervilly la nia, en disant que le commandement des troupes régulières lui appartenait, qu'il répondait de leur salut au gouvernement anglais, et qu'il ne devait pas les compromettre.

Puisaye lui représenta qu'il n'avait ce commandement que pendant la traversée, mais qu'arrivé sur le sol de Bretagne, lui, Puisaye, était le chef suprême, et le maître des opérations. Il envoya sur-le-champ un cotre à Londres, pour faire expliquer les pouvoirs ; et en attendant il conjura d'Hervilly de ne pas faire manquer l'entreprise par des divisions funestes.

D'Hervilly était brave et de bonne foi, mais il était peu propre à la guerre civile, et avait une répugnance prononcée pour ces insurgés déguenillés. Tous les Emigrés, du reste, pensaient avec lui qu'ils n'étaient pas faits pour "chouanner" ; que Puisaye les compromettait en les amenant en Bretagne ; que c'était en Vendée qu'il aurait fallu descendre, et que là ils auraient trouvé l'illustre Charette et de vrais soldats.

Plusieurs jours s'étaient perdus en démêlés de ce genre. On distribua les Chouans en trois corps, pour leur faire prendre des positions avancées, de manière à occuper les routes de Lorient à Hennebon et à Aurai. Tinténiac, avec un corps de deux mille cinq cents Chouans, fut placé à gauche à Landevant; Dubois-Berthelot, à droite vers Aurai, avec une force à peu près égale. Le comte de Vauban, l'un des quarante gentilshommes volontaires qui avaient suivi Puisaye fut chargé d'occuper une position centrale à Mendon avec quatre mille chouans, de manière à pouvoir secourir Tinténiac ou Dubois-Berthelot. Il avait le commandement de toute cette ligne, défendue par neuf à dix mille hommes, et avancée à quatre ou cinq lieues dans l'intérieur. Les Chouans, qui se virent placés là, demandèrent aussitôt pourquoi on ne mettait pas des troupes de ligne avec eux; ils comptaient beaucoup plus sur ces troupes que sur eux-mêmes; ils étaient venus pour se ranger autour d'elles, les suivre, les appuyer, mais ils comptaient qu'elles s'avanceraient les premières pour recevoir le choc des Républicains. Vauban demanda seulement quatre cents hommes, soit pour résister, en cas de besoin, à une première attaque, soit pour rassurer ses Chouans, leur donner l'exemple, et leur prouver qu'on ne voulait pas les exposer seuls. D'Hervilly tergiversa et envoya enfin ce détachement.

On était débarqué depuis cinq jours, et on n'avait avancé que de trois ou quatre lieues dans les terres.

Puisaye était fort mécontent. Pensant qu'à tout événement il fallait s'assurer un point d'appui, il proposa à d'Hervilly de s'emparer de la presqu'île, en surprenant le fort Penthièvre. Une fois maîtres de ce fort qui fermait la presqu'île côté terre, appuyés des deux côtés par les escadres anglaises, ils avaient une position inexpugnable ; et cette presqu'île, large d'une lieue, longue de deux, devenait alors un pied à terre aussi sûr et plus commode que celui de Saint-Malo, Brest ou Lorient. Les Anglais pourraient y déposer tout ce qu'ils avaient promis en hommes et en munitions. Cette mesure de sûreté était de nature à plaire à d'Hervilly et il y consentit, mais il voulait une attaque régulière sur le fort Penthièvre.

Puisaye ne l'écouta pas, et projeta une attaque de vive force ; le commodore Warren, plein de zèle, offrit de la seconder de tous les feux de son escadre. On commença à canonner le 1er juillet et on fixa l'attaque décisive pour le 3. Pendant qu'on en faisait les préparatifs, Puisaye envoya des émissaires par toute la Bretagne, afin de réveiller Scépeaux, Charette, Stofflet, et tous les chefs des provinces supposées insurgées.

La nouvelle du débarquement s'était répandue avec rapidité; elle parcourut en deux jours toute la Bretagne, et en quelques jours de plus toute la France. Les Royalistes pleins de joie, les Révolutionnaires de courroux, croyaient voir déjà les Emigrés à Paris. La Convention envoya sur-le-champ deux commissaires extraordinaires auprès de Hoche ; elle fit choix de Blad et de Tallien. La présence de ce dernier devait prouver que les Thermidoriens étaient aussi opposés au royalisme qu'à la Terreur. Hoche, plein de calme et d'énergie, écrivit sur-le-champ au Comité de salut public, pour le rassurer : « Du calme, lui dit-il, de l'activité, des vivres dont nous manquons, et les douze mille hommes que vous m'avez promis depuis si longtemps.»

La présence de ce dernier devait prouver que les Thermidoriens étaient aussi opposés au royalisme qu'à la Terreur. Hoche, plein de calme et d'énergie, écrivit sur-le-champ au Comité de salut public, pour le rassurer : « Du calme, lui dit-il, de l'activité, des vivres dont nous manquons, et les douze mille hommes que vous m'avez promis depuis si longtemps.»

Aussitôt il donna des ordres à son chef d'état-major ; il fit placer le général Chabot entre Brest et Lorient, avec un corps de quatre mille hommes, pour voler au secours de celui de ces deux ports qui serait menacé: « Veillez surtout, lui dit-il, veillez sur Brest ; au besoin, enfermez-vous dans la place, et défendez-vous jusqu'à la mort ». Il écrivit à Aubert-Dubayet, qui commandait les côtes de Cherbourg, de faire filer des troupes sur le nord de la Bretagne, afin de garder Saint-Malo et la côte. Pour garantir le midi, il pria Canclaux, qui veillait toujours sur Charette et Stofflet, de lui envoyer par Nantes et Vannes le général Lemoine avec des secours. Il fit ensuite rassembler toutes ses troupes sur Rennes, Ploërmel et Vannes, et les échelonna sur ces trois points pour garder ses arrières. Enfin il s'avança lui-même sur Aurai avec tout ce qu'il put réunir sous sa main. Le 14 messidor (2 juillet), il était déjà de sa personne à Aurai, avec trois mille hommes.

La Bretagne était ainsi enveloppée tout entière par Hoche. Ici devaient se dissiper les illusions que la première Vendée avait fait naître. En 1793 les paysans vendéens, ne rencontrant devant eux que des gardes nationaux composés de bourgeois qui ne savaient pas manier un fusil, avaient pu s'emparer de tout le Poitou et de l'Anjou, et former ensuite dans leurs ravins et leurs bruyères un établissement difficile à détruire, on s'imagina que la Bretagne se soulèverait au premier signal de l'Angleterre. Mais les Bretons étaient loin d'avoir l'ardeur des premiers Vendéens. En face d'eux, Hoche, intelligent et décidé, contenait aujourd'hui toute une population d'une main ferme avec des troupes aguerries. La Bretagne ne pouvait se soulever que si l'armée royale avançait rapidement au lieu de tâtonner sur le rivage.

En outre : une partie des Chouans influencés par des agents royalistes de Paris, attendaient pour se réunir à Puisaye qu'un prince parût avec lui (*ndlr: ce fut la grosse faiblesse de l'expédition de Quiberon, l'absence du comte d'Artois qui aurait réglé la dispute entre Puisaye et Herrvilly et aurait soulevé les foules). Le cri de ces gens fut que l'expédition était fallacieuse, et que l'Angleterre venait en Bretagne répéter les événements de Toulon. On ne disait plus qu'elle voulait donner la couronne au comte d'Artois, puisqu'il n'y était pas, mais au duc d'York.

Entre-temps, Charette répondit aux insistances des agents de Puisaye, qu'il avait envoyé M. de Scépeaux à Paris pour réclamer l'exécution d'un des articles du Traité de La Jaunaye ; qu'il lui fallait donc attendre le retour de cet officier pour ne pas l'exposer à être arrêté en reprenant les armes. Quant à Stofflet qui était bien mieux disposé pour Puisaye, il fit répondre que si on lui assurait le grade de lieutenant-général, il allait marcher sur-le-champ et faire diversion sur les arrières des Républicains.

Chacun avait son plan, tout se réunissait contre Puisaye, des vues opposées aux siennes chez les Royalistes de l'intérieur, des jalousies entre les chefs vendéens, et un adversaire habile disposant de forces bien organisées et suffisantes.

REACTION

C'était le 3 juillet que Puisaye avait résolu d'attaquer le fort Penthièvre. Les soldats qui le gardaient manquaient de pain depuis trois jours. Menacés d'un assaut de vive force, foudroyés par le feu des vaisseaux, mal commandés, ils se rendirent, et livrèrent le fort à Puisaye.

Mais dans ce même moment, Hoche, établi à Aurai, faisait attaquer tous les postes avancés des Chouans, pour rétablir la communication d'Aurai à Hennebont et Lorient. Il avait ordonné une attaque simultanée sur Landevant et vers le poste d'Aurai. Les Chouans de Tinténiac, vigoureusement abordés par les Républicains, ne tinrent pas contre des troupes de ligne régulières. Vauban, qui était placé intermédiairement à Mendon, accourut avec une partie de sa réserve au secours de Tinténiac; mais il trouva la bande de celui-ci dispersée, et celle qu'il amenait se rompit en voyant la déroute ; il fut obligé de s'enfuir, et de traverser même à la nage deux petits bras de mer, pour venir rejoindre le reste de ses Chouans à Mendon.

A sa droite, Dubois-Berthelot avait été repoussé ; il voyait ainsi les Républicains s'avancer à sa droite et à sa gauche, et il allait se trouver en flèche au milieu d'eux. C'est dans ce moment que les quatre cents fantassins de ligne qu'il avait demandés lui auraient été d'une grande utilité pour soutenir ses Chouans et les ramener au combat ; mais d'Hervilly venait de les rappeler pour l'attaque du fort. Il rendit un peu de courage à ses soldats et les décida à profiter de l'occasion pour tomber sur les arrières des Républicains qui s'engageaient trop avant à la poursuite des fuyards. Il se rejeta alors sur sa gauche, et fondit sur un village où les Républicains venaient d'entrer en courant après les Chouans. Ils ne s'attendaient pas à cette brusque attaque, et furent obligés de se replier. Vauban se reporta ensuite vers sa position de Mendon ; mais il s'y trouva seul, tout avait fui autour de lui, et il fut obligé de se retirer aussi mais en bon ordre, après un acte de vigueur qui avait modéré la manœuvre rapide de l'ennemi.

Les Chouans étaient indignés d'avoir été exposés seuls aux coups des Républicains. Puisaye en fit des reproches à d'Hervilly ; celui-ci répondit qu'il les avait rappelés pour l'attaque du fort. Ces plaintes réciproques ne réparèrent rien, et on resta de part et d'autre fort irrités. Cependant on était maître du Fort Penthièvre. Puisaye fit débarquer dans la presqu'île tout le matériel envoyé par les Anglais ; il y fixa son quartier général, y transporta toutes les troupes, et résolut de s'y établir solidement. Il donna des ordres aux ingénieurs pour perfectionner la défense du fort, et y ajouter des travaux avancés. On y arbora le drapeau blanc à côté du drapeau anglais, en signe d'alliance entre les rois de France et d'Angleterre. Enfin on décida que chaque régiment fournirait à la garnison un détachement proportionné à sa force.

D'Hervilly, qui était fort jaloux de compléter le sien, et de le compléter avec de bonnes troupes, proposa aux Républicains qu'on avait fait prisonniers de passer à son service, et de former un troisième bataillon dans son régiment. L'argent, les vivres dont ils avaient manqué, la répugnance à rester prisonniers les décidèrent, et ils furent enrôlés dans le corps d'Hervilly.

Puisaye, qui songeait toujours à marcher en avant, et qui ne s'était arrêté à prendre la presqu'île que pour s'assurer une position sur les côtes, parla vivement à d'Hervilly, lui donna les meilleures raisons pour l'engager à seconder ses vues, le menaça même de demander son remplacement s'il persistait à s'y refuser. D'Hervilly parut un moment se prêter à ses projets. Les Chouans, selon Puisaye, n'avaient besoin que d'être soutenus pour déployer leur bravoure ; il fallait distribuer les troupes de ligne sur leur front et sur leurs arrières, en placer ainsi au milieu, et avec douze ou treize mille hommes, dont trois mille fantassins de ligne, on pourrait passer sur le corps de Hoche, qui n'avait guère plus de cinq mille hommes au moment. D'Hervilly consentit à ce plan.

Dans cet instant, Vauban, qui sentait sa position très hasardée, ayant perdu celle qu'il occupait d'abord, demandait des ordres et des secours. D'Hervilly lui envoya un ordre rédigé de la manière la plus pédantesque qui soit dans lequel il lui prescrivait des mouvements qu'on n'aurait eu du mal à faire exécuter par les troupes les plus manœuvrières d'Europe.

Le 5 juillet, Puisaye sortit de la presqu'île pour passer une revue des Chouans, et d'Hervilly en sortit aussi avec son régiment, pour se préparer à exécuter le projet, formé la veille, de marche en avant. Puisaye ne trouva que la tristesse, le découragement et l'humeur chez ces hommes qui, quelques jours auparavant, étaient pleins d'enthousiasme. Ils disaient qu'on voulait les exposer seuls, et les sacrifier aux troupes de ligne. Puisaye les apaisa le mieux qu'il put, et tâcha de leur rendre quelque courage.

D'Hervilly, de son côté, en voyant ces soldats vêtus de rouge, et qui portaient si maladroitement l'uniforme et le fusil à baïonnette, dit qu'il n'y avait rien à faire avec de pareilles troupes, et fit rentrer son régiment. Puisaye le rencontra dans cet instant, et lui demanda si c'était ainsi qu'il exécutait le plan convenu. D'Hervilly répondit que jamais il ne se hasarderait à marcher avec de pareils soldats ; qu'il n'y avait plus qu'à se rembarquer ou à s'enfermer dans la presqu'île, pour y attendre de nouveaux ordres de Londres ; ce qui, dans sa pensée, signifiait l'ordre de descendre en Vendée.

Le lendemain, 6 juillet, Vauban fut secrètement averti qu'il serait attaqué sur toute sa ligne par les Républicains. Il se voyait dans une situation des plus dangereuses. Sa gauche s'appuyait à un poste dit de Sainte-Barbe, qui communiquait avec la presqu'île; mais son centre et sa droite longeaient la côte de Carnac et n'avaient que la mer pour retraite. Ainsi, s'il était vivement attaqué, sa droite et son centre pouvaient être jetés à la mer; sa gauche seule se sauver par Sainte-Barbe à Quiberon.

Ses Chouans, découragés, étaient incapables de tenir ; il n'avait donc d'autre parti à prendre que de replier son centre et sa droite sur sa gauche, et de filer par la Falaise (c'est ainsi que l'on nomme la langue de terre entre la presqu'île et le continent) dans la presqu'île. Mais il s'enfermait alors dans cette langue de terre sans pouvoir en sortir; car le poste de Sainte-Barbe qu'on abandonnait sans défense du côté de la terre, était inexpugnable du côté de la Falaise qu'il dominait tout entière. Ainsi, ce projet de retraite n'était rien moins que de s'enfermer dans la presqu'île de Quiberon. Vauban demanda donc des secours pour n'être pas réduit à se retirer. D'Hervilly lui envoya un nouvel ordre, rédigé dans tout l'appareil du style militaire, et contenant l'injonction de tenir à Carnac jusqu'à la dernière extrémité. Puisaye somma aussitôt d'Hervilly d'envoyer des troupes; ce qu'il promit.

Le lendemain 7 juillet, à la pointe du jour, les Républicains s'avancèrent en colonnes profondes, et vinrent attaquer les dix mille chouans sur toute la ligne. Ceux-ci regardèrent sur la Falaise et ne virent pas arriver les troupes régulières. Le jeune Georges Cadoudal, dont les soldats refusaient de se battre, les supplia de ne pas se débander ; mais ils ne voulurent pas l'entendre. Cadoudal, furieux à son tour, s'écria que ces scélérats d'Anglais et d'Emigrés n'étaient venus que pour perdre la Bretagne, et que la mer aurait dû les anéantir avant de les transporter sur la côte.

Vauban ordonna alors à sa droite et à son centre de se replier sur sa gauche, pour les sauver par la Falaise dans la presqu'île. Les Chouans s'y précipitent aveuglément ; la plupart suivis de leurs familles qui fuyaient la vengeance des Républicains. Des femmes, des enfants, des vieillards, emportant leurs dépouilles, et mêlés à plusieurs milliers de Chouans en habit rouge, couvrirent cette langue de sable étroite et longue, baignée des deux côtés par les flots, et déjà labourée par les balles et les boulets. Vauban, s'entourant alors de tous les chefs, s'efforça de réunir les hommes les plus braves, les engagea à ne pas se perdre par une fuite précipitée, et les conjura de faire une retraite en bon ordre. Ils feront rougir, leur dit-il, cette troupe de ligne qui les laisse seuls exposés à tout le péril. Peu à peu il les rassura, et les décida à supporter le feu ennemi et à y répondre. Alors, grâce à la fermeté des chefs, la retraite put se faire avec calme, pied à pied.

Heureusement que Warren, s'embossant avec ses vaisseaux et ses chaloupes canonnières, vint foudroyer les Républicains des deux côtés de la Falaise, et les empêcha pour ce jour-là de pousser plus loin leurs avantages.

Les fugitifs se pressaient pour entrer dans le fort, mais on leur en disputa un moment l'entrée ; ils se précipitèrent alors sur les palissades, les arrachèrent, et fondirent sur la presqu'île. Dans cet instant, d'Hervilly arrivait enfin avec son régiment ; Vauban le rencontra et lui dit qu'il lui demanderait compte de sa conduite au conseil de guerre. Les Chouans se répandirent sur l'étendue de la presqu'île où se trouvaient plusieurs villages. Tous les logements étaient pris par les régiments réguliers ; il s'engagea des rixes; enfin les Chouans purent se couchent à terre ; avec une demi-ration de riz qu'ils ne purent même pas faire cuire.

Cette expédition, qui devait bientôt porter le drapeau du roi jusqu'aux bords de la Mayenne, était maintenant resserrée dans cette presqu'île, longue de deux lieues.

On avait douze ou quinze mille bouches de plus à nourrir, et on n'avait à leur donner ni logement, ni bois à brûler, ni ustensiles pour préparer leurs aliments. Cette presqu'île, défendue par un fort à son extrémité, bordée des deux côtés par les escadres anglaises, pouvait opposer une résistance invincible ; mais elle devenait tout à coup très faible par le défaut de vivres. On n'en avait apporté, en effet, que pour nourrir six mille hommes pendant trois mois, et on en avait dix-huit ou vingt mille à faire vivre. Sortir de cette position par une attaque subite sur Sainte-Barbe, n'était guère possible car les Républicains entranchaient ce poste de manière à le rendre inexpugnable du côté de la presqu'île.

Tandis que la confusion régnaient dans cet informe rassemblement de Chouans et d'Emigrés, dans le camp de Hoche au contraire, officiers et soldats travaillaient avec zèle. « Je voyais, dit Puisaye, les officiers eux-mêmes en chemise, distingués seulement par leur hausse-col, manier la pioche, et hâter les travaux de leurs soldats.»

Puisaye décida pour la nuit même une sortie, afin d'interrompre les travaux ; mais l'obscurité, le canon de l'ennemi, jetèrent la confusion dans les rangs ; il lui fallut rentrer. Ce qui distinguait Puisaye, outre son esprit, c'était une persévérance à toute épreuve ; il ne se découragea pas. Il eut l'idée de choisir l'élite des Chouans ; de les débarquer en deux troupes, pour parcourir le pays sur les arrières de Hoche, pour soulever les chefs dont on n'avait pas de nouvelles, et les porter en masse sur le camp de Sainte-Barbe, de manière à le prendre à revers, tandis que les troupes de la presqu'île l'attaqueraient de front. Il se délivrerait ainsi de six à huit mille bouches, les emplorait utilement, réveillerait le zèle singulièrement amorti des chefs bretons, et préparerait une attaque sur les arrières du camp de ennemi.

Le projet arrêté, il fit le meilleur choix possible dans les Chouans, en donna quatre mille à Tinténiac, avec trois intrépides chefs, Cadoudal, Mercier et d'Allègre, et trois mille à Jean-Jean et Lantivy. Tinténiac devait être débarqué à Sarzeau, près de l'embouchure de la Vilaine ; Jean-Jean et Lantivy, près de Quimper. Tous deux devaient, après un circuit assez long, se réunir à Baud le 14 juillet, et marcher le 16 au matin sur les arrières du camp de Sainte-Barbe.

A l'instant où ils allaient partir, les chefs des Chouans vinrent trouver Puisaye, et supplier leur ancien chef de partir avec eux, lui disant que ces traîtres d'Anglais allaient le perdre: il n'était pas possible que Puisaye acceptât. Ils partirent et furent débarqués sans péril. Puisaye écrivit aussitôt à Londres, pour dire que tout pouvait être réparé, et qu'il fallait sur-le-champ envoyer des vivres, des munitions, des troupes, et le prince français.

Entre-temps Hoche avait déjà réuni beaucoup d'hommes à Sainte-Barbe. Aubert-Dubayet faisait arriver des côtes de Cherbourg des troupes pour garder le nord de la Bretagne ; Canclaux lui avait envoyé de Nantes un renfort considérable sous les ordres du général Lemoine. Les Représentants avaient déjoué toutes les menées qui tendaient à livrer Lorient et Saint-Malo. Les affaires des Républicains s'amélioraient donc chaque jour.

Pendant ce temps, Lemaître et Brothier, par leurs intrigues contribuaient encore de toutes leurs forces à contrarier l'expédition. Ils avaient écrit sur-le-champ en Bretagne pour la désapprouver.

L'expédition, suivant eux, avait un but dangereux, puisque le prince n'y était pas et personne ne devait la seconder. En conséquence, des agents s'étaient répandus et avaient signifié l'ordre, au nom du roi, de ne faire aucun mouvement ; ils avaient averti Charette de persister dans son inaction. D'après leur ancien système de profiter des secours de l'Angleterre et de la tromper, ils avaient improvisé sur les lieux-mêmes un plan. Mêlés dans l'intrigue qui devait livrer Saint-Malo à Puisaye, ils voulaient appeler dans cette place les cadres émigrés qui croisaient sur la flotte anglaise, et prendre possession du port, au nom de Louis XVIII, tandis que Puisaye agissait à Quiberon, peut-être, disaient-ils, pour le duc d'York.

L'intrigue de Saint-Malo ayant manqué, ils se replièrent sur Saint-Brieuc, retinrent devant cette côte l'escadre qui portait les cadres émigrés, et envoyèrent sur-le-champ des émissaires à Tinténiac et à Lantivy, qu'ils savaient débarqués, pour leur enjoindre de se porter sur Saint-Brieuc. Leur but était ainsi de former dans le nord de la Bretagne une contre-expédition, plus sûre suivant eux, que celle de Puisaye dans le sud.

Tinténiac avait débarqué et enlevé plusieurs postes républicains, puis était arrivé à Elven. Là il trouva l'injonction, au nom du roi, de se rendre à Coëtlogon, afin d'y recevoir de nouveaux ordres. Il objecta en vain la commission de Puisaye, la nécessité de ne pas faire manquer son plan, en s'éloignant du lieu marqué. Cependant il céda, espérant au moyen d'une marche forcée se retrouver sur les arrières de Sainte-Barbe le 16. Jean-Jean et Lantivy, débarqués eux-aussi, se disposaient à marcher vers Baud, lorsqu'ils trouvèrent de leur côté l'ordre de marcher sur Saint-Brieuc.

Dans cet intervalle, Hoche inquiété sur ses derrières, fut obligé de faire de nouveaux détachements pour arrêter les bandes dont il avait appris la marche ; mais il laissa dans Sainte-Barbe une force suffisante pour résister à une attaque de vive force. Il était fort inquiété par les chaloupes canonnières anglaises, qui foudroyaient ses troupes dès qu'elles paraissaient sur la Falaise et ne comptait guère que sur la famine pour réduire les Emigrés.

Puisaye, de son côté, se préparait à la journée du 16. Le 15, une nouvelle division navale arriva dans la baie ; c'était celle qui était allée chercher aux bouches de l'Elbe les régiments émigrés à la cocarde noire passés à la solde de l'Angleterre. Elle apportait les légions de Salm, Damas, Béon et Périgord, réduites en tout à onze cents hommes par les pertes de la campagne, et commandées par un officier distingué, M. de Sombreuil. Cette escadre apportait de nouveaux secours en vivres et munitions ; elle annonçait trois mille Anglais amenés par lord Graham, et la prochaine arrivée du comte d'Artois avec des forces plus considérables.

Une lettre du ministère anglais disait à Puisaye que les cadres étaient retenus sur la côte du nord par les agents royalistes de l'intérieur, qui voulaient leur livrer un port. Une autre dépêche, arrivée en même temps, terminait le différend élevé entre d'Hervilly et Puisaye, donnait à ce dernier le commandement absolu de l'expédition, et lui conférait le titre de lieutenant-général au service de l'Angleterre.

Puisaye prépara tout pour la journée du lendemain. Il aurait bien voulu différer l'attaque projetée, pour donner à la division de Sombreuil le temps de débarquer des troupes fraîches comme le lui demandait le jeune marquis ; mais tout étant fixé pour le 16, et ce jour ayant été indiqué à Tinténiac, il ne pouvait pas retarder. Le 15 au soir, il ordonna à Vauban d'aller débarquer à Carnac douze cents Chouans, pour faire une diversion sur l'extrémité du camp de Sainte-Barbe, et pour se lier aux Chouans qui allaient l'attaquer par derrière. Les bateaux furent préparés fort tard, et Vauban ne put s'embarquer que dans le milieu de la nuit. Il avait ordre de tirer une fusée s'il parvenait à débarquer, et d'en tirer une seconde s'il ne réussissait pas à tenir le rivage.

NOUVELLE ACTION

Le 16 juillet, à la pointe du jour, Puisaye sortit de la presqu'île avec tout ce qu'il avait de troupes. Il marchait en colonnes. Le brave régiment de Loyal-Émigrant était en tête avec les artilleurs de Rothalier; sur la droite s'avançaient les régiments de Royal-Marine et de du Dresnay avec six cents Chouans commandés par le duc de Levis. Le régiment d'Hervilly et mille chouans commandés par le chevalier de Saint-Pierre, occupaient la gauche. Ces corps réunis formaient à peu près quatre mille hommes.

Tandis qu'ils s'avançaient sur la Falaise, ils aperçurent une première fusée lancée par le comte de Vauban ; ils n'en virent pas une seconde, et ils crurent que Vauban avait réussi. Ils continuèrent leur marche; on entendit alors comme un bruit lointain de mousqueterie : « C'est Tinténiac, s'écrie Puisaye; en avant !» Alors on sonne la charge, et on marche sur les retranchements des Républicains.

L'avant-garde de Hoche, commandée par Humbert, était placée devant les hauteurs de Sainte-Barbe. A l'approche de l'ennemi, elle se replia, et rentra dans ses lignes. Les assaillants s'avançaient pleins de joie, tout à coup un corps de cavalerie qui était resté déployé fit un mouvement, et démasqua des batteries formidables. Un feu de mousqueterie et d'artillerie accueillit les Emigrés ; la mitraille, les boulets et les obus pleuvaient sur eux. A la droite, les régiments de Royal-Marine et de du Dresnay perdirent des rangs entiers sans s'ébranler ; le duc de Levis fut blessé grièvement à la tête de ses Chouans ; à gauche, le régiment d'Hervilly s'avança bravement sous le feu. Cependant cette fusillade qu'on avait cru entendre sur les arrières et sur les côtés avait cessé. Tinténiac ni Vauban n'avaient donc attaqué, et il n'y avait plus l'espoir d'enlever le camp Sainte-Barbe. C'est alors que l'infanterie et la cavalerie républicaines sortirent de leurs retranchements !

Puisaye, voyant qu'il n'y avait plus qu'à se faire égorger, prescrit à d'Hervilly de donner à droite l'ordre de la retraite, tandis que lui-même la ferait exécuter à gauche. Dans ce moment, d'Hervilly, qui bravait le feu avec le plus grand courage, reçut un biscaïen au milieu de la poitrine. Il chargea un aide-de-camp de porter l'ordre de la retraite ; l'aide-de-camp fut emporté par un boulet de canon ; n'étant pas avertis, le régiment de d'Hervilly et les mille Chouans du chevalier de Saint-Pierre continuaient de s'avancer sous ce feu épouvantable. Tandis qu'on sonnait la retraite à gauche, on sonnait la charge à droite. La confusion et le carnage furent épouvantables.

La cavalerie républicaine fondit sur l'armée émigrée, et la ramena en désordre sur la Falaise. Les canons de Rothalier, engagés dans le sable, furent enlevés. Après avoir fait des prodiges de courage, toute l'armée dut fuir vers le fort Penthièvre ; les Républicains la poursuivirent et sur le point d'entrer dans le fort avec elle, un secours inespéré la sauva de ses vainqueurs.

Vauban, qui devait être à Carnac, était à l'extrémité de la Falaise avec ses Chouans ; le commodore Warren avec lui. Tous deux, montés sur les chaloupes canonnières, et dirigeant sur la Falaise un feu violent, arrêtèrent les Républicains et sauvèrent une fois encore l'armée de Quiberon.

Puisaye avait-il mis trop de précipitation à attaquer le camp ? Quatre mille hommes allant en attaquer dix mille solidement retranchés, devaient s'assurer d'une manière certaine que toutes les attaques préparées sur les arrières et sur les flancs étaient prêtes à s'effectuer. Il ne suffisait pas d'un rendez-vous donné à des corps qui avaient tant d'obstacles à vaincre, pour croire qu'ils seraient arrivés au point et à l'heure indiqués ; il fallait convenir d'un signal, d'un moyen quelconque de s'assurer de l'exécution du plan. En cela, Puisaye, quoique trompé par le bruit d'une mousqueterie lointaine, n'avait pas agi avec assez de précaution. En revanche il avait payé de sa personne et suffisamment répondu à ceux qui affectaient de suspecter sa bravoure parce qu'ils ne pouvaient pas nier son esprit.

Pourquoi Tinténiac n'avait point paru ? Il avait trouvé à Elven l'ordre de se rendre à Coëtlogon. A contrecoeur, Tinténiac se détourna de sa mission première, du plan conçu par Puisaye et se rendit au château de Coëtlogon où attendaient, à la surprise des maris qui n'avaient pas vu leurs épouses depuis de nombreuses mois voire années, Mmes de Guernisac, de Pontbellanger et Joséphine de Kercadio venue pour inciter Tinténiac à prendre la succession en Côte du Nord de Bois-Hardy, son fiancé tué le jour de ses noces. Ces femmes étaient chargées de lui transmettre l'ordre de marcher sur Saint-Brieuc. C'étaient les agents opposés à Puisaye, qui, usant du "nom du roi" au nom duquel ils parlaient toujours, voulaient faire concourir les corps détachés par Puisaye à la contre-expédition qu'ils méditaient sur Saint-Malo ou Saint-Brieuc. Tandis que l'on conférait sur cet ordre, le château de Coëtlogon était attaqué par les détachements que Hoche avait lancés à la poursuite de Tinténiac ; celui-ci courut au combat mais fut tué d'une balle au front.

Pourquoi Tinténiac n'avait point paru ? Il avait trouvé à Elven l'ordre de se rendre à Coëtlogon. A contrecoeur, Tinténiac se détourna de sa mission première, du plan conçu par Puisaye et se rendit au château de Coëtlogon où attendaient, à la surprise des maris qui n'avaient pas vu leurs épouses depuis de nombreuses mois voire années, Mmes de Guernisac, de Pontbellanger et Joséphine de Kercadio venue pour inciter Tinténiac à prendre la succession en Côte du Nord de Bois-Hardy, son fiancé tué le jour de ses noces. Ces femmes étaient chargées de lui transmettre l'ordre de marcher sur Saint-Brieuc. C'étaient les agents opposés à Puisaye, qui, usant du "nom du roi" au nom duquel ils parlaient toujours, voulaient faire concourir les corps détachés par Puisaye à la contre-expédition qu'ils méditaient sur Saint-Malo ou Saint-Brieuc. Tandis que l'on conférait sur cet ordre, le château de Coëtlogon était attaqué par les détachements que Hoche avait lancés à la poursuite de Tinténiac ; celui-ci courut au combat mais fut tué d'une balle au front.

Son successeur au commandement consentit à marcher sur Saint-Brieuc. De leur côté, Lantivy et Jean-Jean, débarqués aux environs de Quimper, avaient trouvé des ordres semblables ; les chefs s'étaient divisés, et voyant ce conflit d'ordres et de projets, leurs soldats déjà mécontents s'étaient dispersés. C'est ainsi qu'aucun des corps envoyés par Puisaye pour faire diversion, n'était arrivé au rendez-vous.

L'Agence de Paris, avec ses projets, avait aussi privé Puisaye des cadres qu'elle retenait sur la côte du nord, des deux détachements qu'elle avait empêchés de se rendre à Baud le 14, et enfin du concours de tous les chefs auxquels elle avait signifié l'ordre de ne faire aucun mouvement.

Renfermé dans Quiberon, Puisaye n'avait donc plus aucun espoir d'en sortir pour marcher en avant ; il ne lui restait qu'à se rembarquer, avant d'y être forcé par la famine, pour aller essayer une descente plus heureuse sur une autre partie de la côte, c'est-à-dire en Vendée. La plupart des Emigrés ne demandaient pas mieux ; le nom de Charette leur faisait espérer en Vendée un grand général à la tête d'une belle armée opérée par tout autre que Puisaye.

Pendant ce temps, Hoche examinait cette presqu'île, et cherchait le moyen d'y pénétrer.

Elle était défendue en tête par le fort Penthièvre et sur les bords par les escadres anglaises. Il ne fallait pas songer à y débarquer dans des bateaux ; prendre le fort au moyen d'un siège régulier était tout aussi impossible, car on ne pouvait y arriver que par la Falaise, toujours balayée par le feu des chaloupes canonnières. Les Républicains, en effet, n'y pouvaient pas faire une reconnaissance sans être mitraillés. Il n'y avait qu'une surprise de nuit ou la famine qui pussent donner la presqu'île à Hoche.

Une circonstance le détermina à tenter une surprise quelque périlleuse qu'elle fût. Les prisonniers qu'on avait enrôlés presque malgré eux dans les régiments émigrés, auraient pu être retenus tout au plus par le succès ; mais leur intérêt le plus pressant les engageait à passer du côté de la victoire sans attendre qu'on les traite en déserteurs, s'ils étaient pris les armes à la main. Ils se rendirent en foule au camp de Hoche, pendant la nuit, disant qu'ils ne s'étaient enrôlés que pour sortir des prisons. Ils lui indiquèrent un moyen de pénétrer dans la presqu'île. Un rocher était placé à la gauche du fort Penthièvre ; on pouvait, en entrant dans l'eau jusqu'à la poitrine, faire le tour de ce rocher ; on trouvait ensuite un sentier qui conduisait au sommet du fort. Les transfuges avaient assuré, au nom de leurs camarades composant la garnison, qu'ils aideraient à en ouvrir les portes.

Hoche n'hésita pas malgré le danger d'une pareille tentative. Le 20 juillet au soir, le ciel était sombre ; Puisaye et Vauban avaient ordonné des patrouilles pour se garantir d'une attaque nocturne. « Avec un temps pareil, dirent-ils aux officiers, faites-vous tirer des coups de fusil par les sentinelles ennemies.» Tout leur paraissant tranquille, ils allèrent se coucher en pleine sécurité.

REACTION ET MAT

Les préparatifs étaient faits dans le camp républicain. A peu près vers minuit, Hoche s'ébranla avec son armée. Le ciel était chargé de nuages ; un vent très violent soulevait les vagues et couvrait de sourds mugissements le cliquetis des armes et les pas des soldats. Hoche disposa ses troupes en colonnes sur la Falaise; il donna ensuite trois cents grenadiers à l'adjudant-général Ménage, jeune républicain courageux et lui ordonna de filer à sa droite, d'entrer dans l'eau avec ses grenadiers, de tourner le rocher sur lequel s'appuient les murs, de gravir le sentier, et de tâcher de s'introduire ainsi dans le fort.

Ces dispositions faites, on marcha dans le plus grand silence ; des patrouilles auxquelles on avait donné des uniformes rouges enlevés sur les morts et avec le mot de passe, trompèrent les sentinelles avancées. Ménage entra dans la mer avec ses grenadiers ; le bruit du vent couvrait celui qu'ils faisaient en agitant les eaux. De rochers en rochers, ils parvinrent à gravir le sentier qui conduisait au fort. Pendant ce temps, Hoche arriva jusque sous les murs avec ses colonnes. Mais tout à coup les sentinelles reconnurent une des fausses patrouilles ; elles aperçurent dans l'obscurité une ombre longue et mouvante, et sur-le-champ firent feu ; l'alarme était donnée.

Les canonniers toulonnais accoururent à leurs pièces, et firent pleuvoir la mitraille sur les troupes de Hoche ; le désordre s'y mit et elles étaient prêtes à s'enfuir. Mais dans ce moment Ménage arriva au sommet du fort ; les soldats complices des assaillants accoururent sur les créneaux, présentèrent la crosse de leurs fusils aux Républicains et les firent entrer. Tous ensemble ils fondirent alors sur le reste de la garnison, égorgèrent ceux qui résistaient, et envoyèrent le pavillon tricolore.

Hoche, au milieu du désordre que les batteries ennemies avait jeté dans ses colonnes, ne s'ébranla pas et put rallier son armée sous cette épouvantable feu. L'obscurité commençant à devenir moins épaisse, il aperçut le pavillon tricolore au sommet du fort: « Quoi? dit-il à ses soldats, vous reculeriez lorsque déjà vos camarades ont placé leur drapeau sur les murs ennemis !» Il les entraîna sur les ouvrages avancés où campaient une partie des Chouans ; il y pénétra et se rendit enfin maître du fort.

Dans ce moment, Vauban, Puisaye, éveillés par le feu, accouraient au lieu du désastre ; mais il n'était plus temps. Ils virent fuir pêle-mêle les Chouans, les officiers abandonnés par leurs soldats, et le reste de la garnison demeurée fidèle. Hoche ne s'arrêta pas à la prise du fort ; il rallia une partie de ses colonnes, et s'avança dans la presqu'île avant que le corps expéditionnaire ne puisse se rembarquer.

Puisaye, Vauban, tous les chefs, se retirèrent vers l'intérieur, où restaient encore le régiment d'Hervilly, les débris des régiments de du Dresnay, de Royal-Marine, de Loyal-Émigrant, et la légion de Sombreuil, débarquée depuis deux jours, forte de onze cents hommes. En prenant une bonne position, et il y en avait plus d'une dans la presqu'île, en l'occupant avec les trois mille hommes de troupes régulières qu'on avait encore, on pouvait donner à l'escadre le temps de recueillir les Emigrés. Le feu des chaloupes canonnières aurait protégé l'embarquement ; mais le désordre régnait tellement dans les esprits que les Chouans se précipitaient dans la mer avec leurs familles, pour entrer dans quelques bateaux de pêcheurs qui étaient sur la rive et gagner l'escadre que le mauvais temps tenait éloignée.

Les troupes, éparpillées dans la presqu'île, couraient ça et là, ne sachant où se rallier. D'Hervilly, capable de défendre vigoureusement une position et connaissant très bien les lieux, était mortellement blessé ; Sombreuil qui lui avait succédé, ne connaissait pas le terrain, ne savait où s'appuyer, où se retirer, et quoique brave, paraissait, dans cette circonstance, avoir perdu la présence d'esprit nécessaire.

Puisaye, arrivé auprès de Sombreuil, lui indiqua une position. Sombreuil lui demanda s'il a envoyé quelqu'un à l'escadre pour la faire approcher ; Puisaye répondit qu'il avait envoyé un pilote habile et dévoué, mais le temps était si mauvais que le pilote n'arriva pas assez vite au gré des malheureux menacés d'être jetés à la mer.

Les colonnes républicaines approchaient ; Sombreuil insista de nouveau. « L'escadre est-elle avertie ?» demanda-t-il à Puisaye. Ce dernier accepta alors la commission de partir pour faire approcher le commodore, commission qu'il convenait mieux de donner à un autre, car il devait être le dernier à se retirer du péril. Une raison le décida, la nécessité d'enlever sa correspondance qui aurait compromis toute la Bretagne si elle était tombée dans les mains des Républicains. Il était sans doute aussi pressant de la sauver que de sauver l'armée elle-même ; mais Puisaye aurait pu la faire porter à bord sans y aller lui-même.

Il partit et arriva au bord du commodore en même temps que le pilote qu'il avait envoyé. L'éloignement, l'obscurité, le mauvais temps, avaient empêché qu'on pût, de l'escadre, apercevoir le désastre. Le brave amiral Warren, qui pendant l'expédition avait secondé les émigrés de tous ses moyens, fit force voiles, arriva enfin avec ses vaisseaux à portée de canon, à l'instant où Hoche, à la tête de sept cents grenadiers, pressait la légion de Sombreuil, et allait lui faire perdre terre. Quel spectacle présentait en cet instant cette côte malheureuse !

La mer agitée permettait à peine aux embarcations d'approcher du rivage; une multitude de Chouans, de soldats fugitifs, entraient dans l'eau jusqu'à la hauteur du cou pour rejoindre les embarcations, et se noyaient pour y arriver plus tôt ; un millier de malheureux Emigrés, placés entre la mer et les baïonnettes républicaines en étaient réduits à se jeter ou dans les flots ou sur le fer ennemi, et souffraient autant du feu de l'escadre anglaise que les Républicains eux-mêmes. Quelques embarcations étaient arrivées, mais sur un autre point. De ce côté, il n'y avait qu'une goélette qui faisait un feu épouvantable, et qui suspendit un instant la marche des Républicains.

Quelques grenadiers crièrent aux Emigrés: « Rendez-vous, on ne vous fera rien. » Ce mot courut de rangs en rangs. Sombreuil voulut s'approcher pour parlementer avec le général Humbert ; mais le feu d'artillerie navale empêchait de s'avancer. Aussitôt un officier émigré se jeta à la nage pour aller faire cesser le feu. Hoche ne voulait pas une capitulation ; il connaissait trop bien les lois contre les Emigrés pour oser s'engager, et il était incapable de promettre ce qu'il ne pouvait pas tenir. Il assurera dans une lettre publiée dans toute l'Europe, qu'il n'entendit aucune des promesses attribuées au général Humbert, et qu'il ne les aurait pas autorisées. Quelques-uns de ses soldats purent crier: Rendez-vous ! mais il n'offrit rien, ne promit rien. Il s'avança, et les Emigrés n'ayant plus d'autre ressource que de se rendre ou de se faire tuer, eurent l'espoir qu'on les traiterait peut-être comme les Vendéens à la Paix de La Jaunaye. Ils mirent bas les armes. Aucune capitulation, même verbale, n'eut lieu avec Hoche. Vauban, qui était présent, avoue qu'il n'y eut aucune convention faite, et il conseilla même à Sombreuil de ne pas se rendre sur la vague espérance qu'inspiraient les cris de quelques soldats.

Beaucoup d'émigrés se percèrent de leurs épées; d'autres se jetèrent dans les flots pour rejoindre les embarcations. Le commodore Warren fit tous ses efforts pour vaincre les obstacles que présentait la mer, et pour sauver le plus grand nombre possible de ces malheureux. Il y en avait une foule qui, en voyant approcher les chaloupes, étaient entrés dans l'eau jusqu'au cou ; du rivage on tirait sur leurs têtes. Quelquefois ils s'élançaient sur ces chaloupes déjà surchargées, et ceux qui étaient dedans, craignant d'être submergés, leur coupaient les mains à coups de sabre.

C'était fini ! Plus d'une cause avait contribué à empêcher le succès de cette expédition.

D'abord, on avait trop présumé de la Bretagne. Un peuple vraiment disposé à s'insurger, éclate comme firent les Vendéens en mai 1793, va chercher des chefs, les supplie, les force de se mettre à sa tête, mais n'attend pas qu'on l'organise, ne souffre pas deux ans d'oppression pour se soulever quand l'oppression est finie. Serait-il dans les meilleures dispositions, un surveillant comme Hoche l'empêcherait de les manifester. Il y avait donc beaucoup d'illusions en Puisaye. Cependant on aurait pu tirer parti de ce peuple à condition que les chefs des insurgés fussent d'accord avec Puisaye, Puisaye avec l'Agence de Paris ; que les instructions les plus contraires ne fussent pas envoyées aux chefs des Chouans ; que les Emigrés comprissent mieux la guerre qu'ils allaient faire, et méprisassent un peu moins ces paysans qui se dévouaient à leur cause ; mais il fallait surtout un grand prince à la tête de l'expédition !

A sa vue, tous les obstacles s'évanouissaient. Cette division des chefs vendéens entre eux, des chefs vendéens avec le chef breton, du chef breton avec les agents de Paris, des Chouans et des Emigrés, cette division de tous les éléments de l'entreprise cessait à l'instant même. A la vue du prince, tout l'enthousiasme de la contrée se réveillait, tout le monde se soumettait à ses ordres, et concourait au succès de l'entreprise.

Hoche pouvait être enveloppé, et, malgré ses talents et sa vigueur, obligé de reculer. Sans doute restait-il derrière lui ces vaillantes armées qui avaient vaincu l'Europe ; mais l'Autriche pouvait les occuper sur le Rhin, et les empêcher de faire de grands détachements ; le gouvernement n'avait plus l'énergie du grand Comité, et la Révolution eût couru de grands périls.

Tout fut imputé à Puisaye et à l'Angleterre par les brouillons qui composaient le parti royaliste. Il était absurde de supposer que l'Angleterre ne voulût pas réussir. Ses propres précautions à l'égard de Puisaye, le choix qu'elle fit elle-même de d'Hervilly pour empêcher que les corps émigrés ne fussent trop compromis, et enfin le zèle que le commodore Warren mit à sauver les malheureux restés dans la presqu'île, prouvent que malgré son génie politique elle n'avait pas médité le crime hideux et lâche qu'on lui attribuait.

Le commodore Warren alla débarquer à l'île d'Houat les malheureux restes de l'expédition ; il attendit là de nouveaux ordres de Londres et l'arrivée du comte d'Artois, qui était à bord du Lord Moira, pour savoir ce qu'il faudrait faire.

Le désespoir régnait dans cette petite île. Les Emigrés, les Chouans dans la plus grande misère se livraient aux récriminations, et accusaient amèrement Puisaye. Le désespoir était bien plus grand encore à Aurai et à Vannes, où avaient été transportés les mille Emigrés pris les armes à la main. Hoche, après les avoir vaincus, s'était soustrait à ce spectacle douloureux, pour courir à la poursuite de la bande de Tinténiac, appelée l'armée rouge. Le sort des prisonniers ne le regardait plus. Que pouvait-il pour eux? Les lois existaient, il ne pouvait les annuler. Il en référa au Comité de salut public et à Tallien. Tallien partit sur-le-champ, et arriva à Paris la veille de l'anniversaire du 9 thermidor. Le lendemain on célébrait, suivant le nouveau mode adopté, une fête dans le sein même de l'assemblée, en commémoration de la chute de Robespierre. Tous les représentants siégeaient en costume ; un orchestre nombreux exécutait des airs patriotiques ; des choeurs chantaient les hymnes d'André Chénier. Courtois lut un rapport sur la journée du 9 thermidor. Tallien lut ensuite un autre rapport sur l'affaire de Quiberon. On remarqua chez lui l'intention de se procurer un double triomphe ; néanmoins on applaudit vivement ses services de l'année dernière et ceux qu'il venait de rendre dans le moment. Sa présence, en effet, n'avait pas été inutile à Hoche.

Il y eut, le même jour, un banquet chez Tallien ; les principaux Girondins s'y étaient réunis aux Thermidoriens ; Louvet, Lanjuinais y assistaient. Lanjuinais porta un toast au 9 thermidor, et aux députés courageux qui avaient abattu la tyrannie ; Tallien en porta un second aux soixante-treize, aux vingt-deux, aux députés victimes de la Terreur; Louvet ajouta ces mots: "Et à leur union intime avec les hommes du 9 thermidor".

Ils avaient grand besoin, en effet, de se réunir pour combattre à efforts communs les adversaires de toute espèce soulevés contre la République. La joie fut grande, surtout en songeant au danger qu'on aurait couru si l'expédition de l'Ouest avait pu concourir avec celle que le prince de Condé avait préparée vers l'Est.

Il fallait décider du sort des prisonniers. Beaucoup de sollicitations furent adressées aux comités ; mais, dans la situation présente, les sauver était impossible. Témoigner la moindre indulgence dans cette occasion, c'était justifier les craintes des uns, les folles espérances des autres. Le Comité de salut public ordonna l'application des lois, et certes il n'y avait pas de Montagnards dans son sein ; mais il sentait l'impossibilité de faire autrement.

Une commission, réunie à Vannes, fut chargée de distinguer les prisonniers enrôlés malgré eux des véritables Emigrés. Ces derniers furent fusillés. Les soldats en firent échapper le plus qu'ils purent. Beaucoup de braves gens périrent ; mais ils ne devaient pas être étonnés de leur sort. M. de Sombreuil quoique brave officier, céda au moment de la mort à un mouvement peu digne de son courage. Il écrivit une lettre au commodore Warren, où il accusait Puisaye avec la violence du désespoir. Il chargea Hoche de la faire parvenir au commodore. Quoiqu'elle renfermât une assertion fausse, Hoche, respectant la volonté d'un mourant, l'adressa au commodore ; mais il répondit par une lettre à l'assertion de Sombreuil et la démentit: « J'étais, dit-il, à la tête des sept cents grenadiers de Humbert, et j'assure qu'il n'a été fait aucune capitulation.» Tous les contemporains connaissant Hoche l'ont jugé incapable de mentir. Des témoins oculaires confirmèrent d'ailleurs son assertion. La lettre de Sombreuil nuisit singulièrement à l'Emigration et à Puisaye.

Au moment où le mouvement royaliste s'ébranle vers une exposition médiatique dans la joute politique républicaine qu'il compte bien enrôler dans sa course à la restauration, il nous a paru pertinent de relater une des premières tentatives contre-révolutionnaires. L'affaire de Quiberon.

La Maison du patrimoine de Quiberon présente une version de cette expédition appuyée sur un article de Mme Verstraete publié par le Télégramme de Brest dans sa série "Les histoires de Bretagne". Mme Verstraete ayant succombé à une émotivité romantique dans sa relation des faits, qui dénigre systématiquement tout le commandement émigré à l'exception du marquis de Sombreuil dont la fin tragique embellit la chute de l'histoire, il nous a paru utile de remonter à des sources plus historiques même s'il s'agit de s'appuyer sur Adolphe Thiers.

Au lieu de contrer le récit du Télégramme, pied-à-pied, ce qui serait ennuyeux, nous en agrègerons les parties saines à la version historique que nous avons accélérée par moment, et qui est mise à notre disposition par le Projet Gutenberg.

Thermidor est passé. Robespierre dépêché en enfer. La guerre de Vendée s'épuise. Le 2 décembre la Convention déclare l'amnistie et le 15 février 1795 c'est la "Paix de la Jaunaye". Pacification terminée des provinces insurgées. Beaucoup de croix et de fosses ! Mais enfin, il fallait en finir.

Les chefs chouans administraient le territoire pour la Convention, mais l'insurrection couvait sous la cendre et Hoche en détectait les prémices et Cormatin, pseudo-gouverneur de Bretagne, fut pris en flagrant délit de conspiration. On intercepta des dépêches de lui à divers chefs de chouans, et on en acquit ainsi la preuve matérielle. Instruit qu'il devait se trouver un jour de foire à Rennes avec une foule de Chouans déguisés, et craignant qu'il ne voulût faire une tentative sur l'arsenal, Hoche le fit arrêter le 6 prairial au soir, et mit ainsi un terme à son rôle. Les différents chefs se récrièrent aussitôt, et se plaignirent qu'on violait la trêve. Hoche fit imprimer en réponse les lettres de Cormatin, et l'envoya avec ses complices dans les prisons de Cherbourg, en même temps qu'il tint toutes ses colonnes prêtes à fondre sur les premiers rebelles qui se montreraient. Dans le Morbihan, le chevalier Desilz s'étant soulevé, fut attaqué aussitôt par le général Josnet, qui lui détruisit trois cents hommes et le tua. Dans les Côtes-du-Nord, Bois-Hardy se souleva aussi ; son corps de troupe fut dispersé, lui-même pris et tué. Les soldats de la Convention, furieux de la mauvaise foi de ce jeune chef qui était le plus redoutable du pays breton, lui coupèrent la tête et la portèrent au bout d'une baïonnette. Hoche, indigné de ce défaut de générosité, écrivit la lettre la plus noble à ses soldats, et fit rechercher les coupables pour les punir. Cette destruction si prompte des deux chefs qui avaient voulu se soulever, en imposa aux autres qui restèrent immobiles, attendant avec impatience l'arrivée de cette expédition qu'on leur annonçait depuis si longtemps au cri de Vive le roi, l'Angleterre et Bonchamps!

Dans ce moment, de grands préparatifs se faisaient à Londres. Puisaye s'était finalement entendu avec les ministres anglais. On ne lui accordait plus tout ce qui lui avait été promis d'abord, parce que la pacification en France diminuait la confiance ; mais on lui accordait les régiments émigrés, et un matériel considérable de débarquement ; on lui promettait de plus toutes les ressources de la Couronne, si l'expédition avait un commencement de succès. L'intérêt seul de l'Angleterre devait faire croire à ces promesses car, chassée du continent depuis la conquête de la Hollande, elle recouvrait un champ de bataille au coeur même de la France, et composait ses propres armées avec des Français. Voici les moyens réunis:

Dans ce moment, de grands préparatifs se faisaient à Londres. Puisaye s'était finalement entendu avec les ministres anglais. On ne lui accordait plus tout ce qui lui avait été promis d'abord, parce que la pacification en France diminuait la confiance ; mais on lui accordait les régiments émigrés, et un matériel considérable de débarquement ; on lui promettait de plus toutes les ressources de la Couronne, si l'expédition avait un commencement de succès. L'intérêt seul de l'Angleterre devait faire croire à ces promesses car, chassée du continent depuis la conquête de la Hollande, elle recouvrait un champ de bataille au coeur même de la France, et composait ses propres armées avec des Français. Voici les moyens réunis:Le comte d'Hervilly lève son régiment en 1794. II est largement formé de réfugiés toulonnais et des débris du Royal-Louis ayant fui la ville (400 soldats). On ajoute à ces 7 ou 800 hommes environ un demi-millier de prisonniers français, marins de guerre ou au commerce, extirpés des pontons anglais un peu trop facilement. Leur comportement sera décevant. En juin 1795, 80 officiers et 1238 soldats sont sur le pied de guerre chez d'Hervilly.

Le régiment Du Dresnay (ou de Léon) est formé à Jersey en 1794 autour d'un fort noyau d'officiers de marine bretons et de gentilshommes. Là encore, on recrute des prisonniers, si possible natifs de Bretagne. Dans l'ensemble, leur tenue au combat sera mauvaise. En juin, l'unité compte 600 hommes.

Le régiment de Rothalier (ou Royal Artillerie) regroupe de nombreux toulonnais, marins au commerce, ex-officiers, gentilshommes et quelques prisonniers des pontons. Il rassemble 600 hommes et 10 canons. Cette unité se distinguera par sa discipline et sa cohésion. Il est vrai que le comte de Rothalier sera le seul colonel à accompagner son propre régiment dans l'expédition.

Le régiment d'Hector (ou Marine Royale) compte 700 hommes, là encore, marins, officiers, Toulonnais et prisonniers.

Le Loyal-Emigrant et ses 250 vétérans complète le 1er échelon de l'armée d'invasion, commandée par Puisaye et d'Hervilly.

On formera une petite unité de cavalerie, Les Hussards de Warren (63 hommes) ainsi nommés en l'honneur du commandant anglais de la flotte, le commodore Warren.

On avait eu beaucoup de mal à réunir les effectifs. L'Angleterre avait consenti à former neuf régiments nouveaux qui seraient soldés par elle, et qui porteraient la cocarde blanche française, par distinction de la cocarde noire portée par les unités émigrées, déjà engagées sur le continent pour son compte. La difficulté de les recruter avait surgi dès le début, car si dans le premier moment de ferveur les Emigrés avaient consenti à servir comme soldats, ils ne le voulaient plus dès lors que la pacification avançait. Ainsi sur les neuf régiments prévus, quatre seulement furent formés, et jamais complets.

Quant à la foule des Emigrés qui ne voulaient plus servir que dans leurs anciens grades, et qui ne trouvaient pas de soldats pour se composer des régiments personnels, on résolut d'en former des structures d'encadrement qu'on remplirait en Bretagne avec les insurgés locaux. Là-bas les hommes ne manquaient pas, mais les officiers instruits étaient rares, l'emploi des uns par les autres serait naturel. On les envoya donc à Jersey pour organiser les structures et pour les préparer à suivre le débarquement.

En même temps qu'il recrutait des troupes, Puisaye cherchait des finances. L'Angleterre lui promit d'abord du numéraire abondant ; mais il voulut se procurer des assignats. En conséquence, il se fit autoriser par les princes à fabriquer trois milliards de faux assignats en y employant des ecclésiastiques sans charge. L'évêque de Lyon, jugeant cette mesure imprudente, défendit aux ecclésiastiques d'y prendre part. Puisaye eut recours alors à d'autres employés, et fabriqua la somme qu'il avait le projet d'emporter.

Il voulait aussi un évêque qui remplît le rôle de légat du pape auprès des pays catholiques. Il se souvenait qu'un intrigant, le prétendu évêque d'Agra, en se donnant ce titre usurpé dans la première Vendée, avait eu sur l'esprit des paysans une influence extraordinaire ; il prit en conséquence avec lui l'évêque de Dol qui avait une commission de Rome.

Il se fit donner ensuite par le comte d'Artois les pouvoirs nécessaires pour commander l'expédition et nommer à tous les grades en attendant son arrivée. Le ministère anglais, de son côté, lui confia la direction de l'expédition ; mais, se défiant de sa témérité et de son extrême ardeur à toucher terre, il chargea le comte d'Hervilly de commander les régiments émigrés jusqu'au moment où le débarquement serait opérée.

D'Hervilly avait montré un courage certain lors de l'émeute des Tuileries d'août 92 puisqu'il s'était chargé de transmettre au péril de sa vie, l'ordre de cessez-le-feu de Louis XVI aux Suisses de la Garde. Il avait tenté de maintenir la situation à leur avantage et ne leur avait donné le billet royal que lorsque les Suisses eurent définitivement le dessous, pour les épargner. Ce fut en vain, on le sait. Mais revenons en Angleterre.

On embarqua sur une escadre le régiment d'Hervilly, les deux régiments d'Hector et du Dresnay, tous portant la cocarde blanche, le Royal-Artillerie commandé par Rothalier, et le Loyal-Emigrant. On lui réservait les actions décisives. On embarqua sur cette escadre des vivres pour une armée de six mille hommes pendant trois mois, cent chevaux de selle et de trait, dix-sept mille uniformes complets d'infanterie, quatre mille uniformes de cavalerie, vingt-sept mille fusils, dix pièces d'artillerie de campagne, six cents barils de poudre. On donna à Puisaye dix mille louis d'or et des lettres de crédit sur l'Angleterre pour ajouter des moyens plus sûrs à ses faux assignats.

L'escadre qui portait cette expédition se composait de trois vaisseaux de ligne de 74 canons, de deux frégates de 44, de quatre vaisseaux de 30 à 36, de plusieurs chaloupes canonnières et vaisseaux de transport. Elle était commandée par le commodore Warren, l'un des officiers les plus distingués et les plus braves de la marine anglaise. C'était la première division.

Il était convenu qu'aussitôt après son départ, une autre division navale irait prendre à Jersey les Emigrés organisés en cadres ; qu'elle croiserait quelque temps devant Saint-Malo où Puisaye avait pratiqué des intelligences et qu'on avait promis de lui livrer ; et qu'après cette croisière, si Saint-Malo n'était pas livrée, elle viendrait rejoindre Puisaye et lui amener les cadres pour former les unités locales.

Il était convenu qu'aussitôt après son départ, une autre division navale irait prendre à Jersey les Emigrés organisés en cadres ; qu'elle croiserait quelque temps devant Saint-Malo où Puisaye avait pratiqué des intelligences et qu'on avait promis de lui livrer ; et qu'après cette croisière, si Saint-Malo n'était pas livrée, elle viendrait rejoindre Puisaye et lui amener les cadres pour former les unités locales. En même temps des vaisseaux de transport devaient aller à l'embouchure de l'Elbe prendre les régiments émigrés à cocarde noire pour les transporter auprès de Puisaye. On pensait que ces divers détachements arriveraient presque en même temps que lui. Si tout ce qu'il avait dit se réalisait, si le débarquement s'opérait sans difficulté, si une partie de la Bretagne accourait au-devant de lui, s'il pouvait prendre une position solide sur les côtes de France, soit qu'on lui livrât Saint-Malo, Lorient, Port-Louis, ou un port quelconque, alors une nouvelle expédition, portant une armée anglaise, de nouveaux secours en matériel, et le comte d'Artois, devrait sur-le-champ mettre à la voile pour renforcer "l'invasion".

PREMIER ENGAGEMENT NAVAL

L'expédition mit à la voile vers la mi-juin. Puisaye emmenait avec lui l'évêque de Dol, un clergé nombreux, et quarante gentilshommes portant tous un nom illustre et servant comme simples volontaires. Le point de débarquement était un mystère, excepté pour Puisaye, le commodore Warren, et MM. de Tinténiac et d'Allègre, que Puisaye avait expédiés pour annoncer son arrivée. Après avoir longuement délibéré, on avait préféré le sud de la Bretagne au nord, et on s'était décidé pour la baie de Quiberon, qui était une des meilleures et des plus sûres du continent, et que les Anglais connaissaient à merveille, pour y avoir mouillé longtemps.

Tandis que l'expédition faisait voile, Sidney Smith, lord Cornwallis, faisaient des menaces sur toutes les côtes, pour tromper les armées républicaines sur le véritable point de débarquement ; et lord Bridgeport avec l'escadre qui était en station aux îles d'Ouessant protégeait le convoi. La marine française de l'Océan était peu redoutable. Cependant Villaret-Joyeuse avait reçu ordre de sortir avec neuf vaisseaux de ligne mouillés à Brest, pour aller rallier une division bloquée à Belle-Isle. Il partit, et, après avoir rejoint cette division, et donné la chasse à quelques vaisseaux anglais, il revenait vers Brest, lorsqu'il essuya un coup de vent qui dispersa son escadre. Il perdit du temps à la réunir de nouveau, et, dans cet intervalle, il rencontra l'expédition destinée aux côtes de France. Il était supérieur en nombre et pouvait l'enlever tout entière ; mais le Commodore Warren, apercevant le danger, se couvrit de toutes ses voiles, et plaça son convoi au plus loin, de manière à figurer une seconde ligne; en même temps qu'il envoya deux cotres à la recherche de la grande escadre de lord Bridgeport.

Villaret, ne croyant pas pouvoir combattre avec avantage, reprit sa marche sur Brest, suivant les instructions qu'il avait reçues. Mais lord Bridgeport arriva dans cet instant, et attaqua aussitôt la flotte républicaine. C'était le 23 juin. Villaret, voulant se former sur l'Alexandre, qui était un mauvais marcheur, perdit un temps irréparable à manœuvrer. La confusion se mit dans sa ligne: il perdit trois vaisseaux, l'Alexandre, le Formidable et le Tigre, et, sans pouvoir regagner Brest, fut obligé de se jeter dans Lorient.

L'expédition ayant ainsi signalé son début par une victoire navale, fit voile vers la baie de Quiberon. Une division de l'escadre alla sommer la garnison de Belle-Isle, au nom du roi de France ; mais elle ne reçut du général Boucret que des coups de canon. Le convoi vint mouiller en baie de Quiberon le 25 juin.